厳しい暑さ寒さが終わったころに訪れ、お墓参りの時期でもある日といえば、「春分の日(しゅんぶんのひ)」と「秋分の日(しゅうぶんのひ)」ですよね。

皆さんは、春分の日・秋分の日がどのような日かご存じでしょうか。

「祝日で、お墓参りをする日というのはわかるけど、なんだかぼんやりとしていて、いったいどういう日なのかよく分からない」といった方も多いのではないでしょうか。

そこでこの記事では、

- 春分の日と秋分の日はいつ?

- 春分の日・秋分の日に先祖供養をする理由

- 春分の日・秋分の日が祝日なのはなぜ?

- 春分の日・秋分の日の食べ物

について解説・紹介していきます。

2022年(令和4年)の春分の日と秋分の日はいつ?

2022年(令和4年)の「春分の日」は、『3月21日(月)』

2022年(令和4年)の「秋分の日」は、『9月23日(金)』

になります。

春分の日と秋分の日に先祖供養をする理由

春分の日と秋分の日にはそれぞれご先祖さまを供養する風習がありますが、なぜこの日に供養を行うようになったのでしょう。

その理由を説明するために、まずは「春分の日と秋分の日がどういう日に当たるのか」を説明していきたいと思います。

春分の日・秋分の日とは

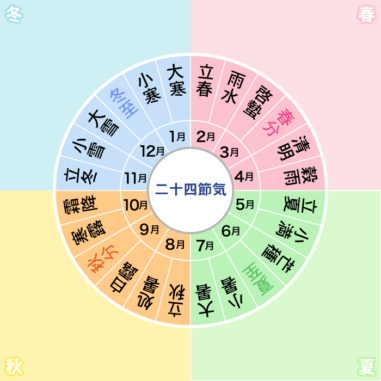

日本では春・夏・秋・冬の四季の他に、1年を24分割した『二十四節気(にじゅうしせっき)』という暦が用いられてきました。

二十四節気については、下記の『二十四節気とは?』の記事で詳しく説明していますので、合わせてご覧下さい。

[surfing_other_article id="1071"]

上記の図は「二十四節気」を表したもので、春夏秋冬の4つの季節をさらに細かく24の季節にしたものになります。

見ていただくと分かりますが、春は「立春」から始まり、「穀雨」まで、秋は「立秋」から始まり、「霜降」までとなります。

天文学上では、太陽の通り道(黄道)と、地球の赤道を天まで延長した「天の赤道」が2点で交わり、それを「春分点」「秋分点」と呼びます。

少し難しいので簡単に説明すると、

春分の日と秋分の日は、『昼と夜の長さがほぼ等しく、太陽がほぼ真西に沈む日』となります。

太陽が真西に沈むことが春分・秋分であることの理由

そこで本題の春分の日・秋分の日に先祖供養する理由ですが、仏教ではあの世のことを「彼岸(ひがん)」、この世(私たちのいる現世)を「此岸(しがん)」と呼ぶのですが、極楽浄土である彼岸は西方にあると考えられていたため、太陽がほぼ真西に沈む春分と秋分の日がお彼岸の日として選ばれた理由となります。

加えて「太陽を神様」として崇めていたこともあったことから、春分の日と秋分の日を中日として、前後3日間を合わせた合計7日間の期間で、お墓参りをするようになったのだそうです。

2022年(令和4年)では、

春のお彼岸は、『3月18日(金)~3月24日(木)』の7日間

秋のお彼岸は、『9月20日(火)~9月26日(月)』の7日間

です。

仏教ではお彼岸の期間に先祖の供養を行うと、『極楽浄土へ行くことができる』とされています。

ちなみに、お彼岸の風習は、平安時代から続く日本独自の風習で、仏教国であるインドや、その他の国では見られないそうです。

春分の日と秋分の日が祝日である理由

春分の日と秋分の日が祝日なのは、第二次世界大戦より前から、両日とも「歴代の天皇陛下たちを祭る儀式を行う、宮中の祭典だったから」と言われています。

ちなみに、当時はそれぞれ「春季皇霊祭」、「秋季皇霊祭」と呼ばれる祝日となっていました。

しかし、戦後の1947年に「国民の祝日に関する法律」が制定され、天皇主体の宮中行事から、国民主体の祝日に変更しなければならなくなったことで、「自然をたたえ生物をいつくしむ日」として、「春分の日」と「秋分の日」に名前が変更され現在に至ります。

ちなみに、以前の「春季皇霊祭」と「秋季皇霊祭」は、現在でも宮内庁や各地の神社で執り行われています。

春分の日の食べ物は何?

春分の日に食べるものと言えば、「ぼた餅」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

季節によっては「おはぎ」や「夜船」(よふね)、「北窓」(きたまど)と呼び名が変わるのですが、あんこがたっぷりで緑茶ともよく合いますよね。

ぼた餅は漢字で「牡丹餅」と書くのですが、春に牡丹(ぼたん)の花が咲くことと、その見た目から「牡丹餅」と名付けられたそうです。

そのため春分の日のぼた餅は、牡丹の花のように大きく丸く作るのが基本とされています。

牡丹餅を食べる理由

ぼた餅を食べるようになった理由は、昔から小豆には、邪気を払う力があると考えられており、その小豆を使って作られたぼた餅をご先祖さまにお供えすることで、『厄払いができる』と考えられていたからだそうです。

お墓や仏壇にぼた餅を供えたその後は、家族でおいしくぼた餅をいただきましょう。

またお彼岸には、精進料理をお供えして、その後いただく習慣もあります。

この精進料理にはお肉が用いられていないだけでなく、ニンニクや玉ねぎ、ニラなどの臭いが強い食材もNGとされており、野菜や穀類、海藻などを中心に作られています。

お彼岸に精進料理を食べるようになったのは、仏教においての「ご先祖さまを供養する意味」と、「この世に生きている者の修行期間」の二つの考えがあるからだそうです。

秋分の日の食べ物は何?

秋分の日の食べ物といえば「おはぎ」ですよね。

春分の日の食べ物のところでもお伝えしましたが、ぼた餅とは呼び名が異なるだけで、同じ食べ物になります。

おはぎは、萩(はぎ)の花が咲くころに食べられることからその名が名付けられたそうです。

萩の花は小さくて細長い花のため、おはぎも小さく長め(俵の形)に作られるのが一般的です。

季節の花の形を模して作る和菓子には、風情をも感じますよね。

まとめ:昔から日本はご先祖様を大切にする文化だった

- 春分の日と秋分の日にお墓参りをするのは日本独自の文化

- 2022年の春分の日は「3月21日(月)」、春分の日は、「9月23日(金)」

- 春分の日と秋分の日は、昼の時間と夜の時間の長さがほぼ同じ日

- 春分の日と秋分の日は、昔から宮中の祭典の日としての祝日だった

- 春分の日に食べるのが「ぼた餅」で、秋分の日に食べるのが「おはぎ」

いかがでしたでしょうか。

春分の日と秋分の日は、その年によって日にちが変わるのですが、正式に日付が決まるのは、前年の2月1日に、官報に掲載される「暦要項(れきようこう)」の発表をもってだそうです。

これは、 国立天文台が太陽と地球の動きを観測し、計算してその日を算出するそうなのですが、現代のような望遠鏡やコンピュータがない平安時代から、春分の日や秋分の日を導き出し、ご先祖様を供養していたなんて驚きですよね。

毎年日にちが少し変わるので覚えにくいですが、先祖供養はきちんと行っていきたいものです。

ここまでご覧いただき、ありがとうございました。