「七夕」と言えば、「織姫(おりひめ)と彦星(ひこぼし)が会える日」ということは有名ですが、なぜ七夕に2人が会えるのかなど、物語の内容をご存知でしょうか。

また、短冊に願い事を書いたり、七夕飾りを作ったりして笹の葉に飾る風習がありますが、どのような由来や意味があり行われているのでしょう。

そこで、この記事では、

- 織姫と彦星のストーリー

- 織姫と彦星の関係・星座とは

- 天の川とは何?

- 七夕の由来や風習の意味

- 七夕を「たなばた」と読むのはなぜ?

- 笹の葉に願い事を吊るす理由

- 七夕飾りの意味

- 5色の短冊の意味と願い事の書き方

について解説・紹介しています。

織姫と彦星のストーリーは?一年に一度、七夕に会える理由とは

織姫と彦星のお話は、奈良時代に中国から伝わった『牛郎織女(ぎゅうろうしょくじょ)』という神話が起源とされています。

日本で一般的に知られている『七夕物語(織姫と彦星)』は、当時の中国から伝わった「牛郎織女」がそのまま伝承されてきたものと言われています。

一方中国では、時代と共に物語のバリエーションが増えていくこととなり、現在は『牛郎型』と呼ばれる物語が主流となっているようです。

それでは、日本に伝わった『七夕物語(織姫と彦星)』と中国の『牛郎型の七夕伝説』の物語をそれぞれ紹介します。

『七夕物語(織姫と彦星)』【日本】

天帝には、「織姫(おりひめ)」という美しい娘がおり、織姫は天の川のほとりで機(はた)を織(お)る仕事をしていました。

織姫が織る布は、5色に光り輝く大変美しい布で、「雲錦(うんきん)」と呼ばれていたそうです。

織姫は、毎日神様達の着物を作るために機を織り続け、熱心に働いていましたが、年頃になっても恋人を作ったり、遊んだりせず働く娘を不憫(ふびん)に思った天帝は、織姫のためにお婿(むこ)さんを迎えてあげることにしました。

天帝がお婿さん候補として選んだのは、天の川の岸辺で牛の世話をしていた「彦星(ひこぼし)」という牛飼いでした。

彦星は、大変真面目に働く立派な青年で、美しい顔立ちをしていましたので、一目見ただけで織姫と彦星は恋に落ちました。

すぐに二人は結婚し、幸せな生活をおくるようになりましたが、恋に夢中になるあまり、二人は仕事を忘れて遊んで過ごすようになりました。

やがて、神様達の着物が古くボロボロになり、牛は痩せこけて病気になったことを知った天帝は、怒って二人を天の川を挟んだ西と東に別れて暮らすように命じました。

離れ離れになってしまった織姫と彦星は、今度は悲しみのあまり仕事に手がつかなくなってしまいます。

さすがに織姫の様子を見ていて可哀想だと思った天帝は、年に1度7月7日の夜だけ会うことを許しました。

それから織姫と彦星は、毎年7月7日の夜に会えることだけを楽しみに、一生懸命仕事に励むようになったと言われています。

ちなみに、7月7日の夜になると、カササギが飛んできて天の川に橋を作ってくれるという説と、織姫がカササギの翼に乗って川を渡るという説があります。

また、7月7日の夜に雨が降った場合は、カササギが橋をかけることができず、二人は会えないという説があることから、7月7日に降る雨は織姫と彦星が流す涙であるとして「催涙雨(さいるいう)」と呼ばれるそうです。

『牛郎型の七夕伝説』【中国】

兄が結婚すると、兄嫁から独立するようにすすめられた牛郎は、老いた牛一頭と牛小屋を渡され追い出されてしまいました。

牛郎は牛と共に牛小屋で暮らすことになってしまいましたが、大好きな牛が牛郎の心をなぐさめてくれました。

ある日のこと、牛が牛郎に言いました。

「某月某日(ぼうげつぼうじつ)に、天女が外界に降りてきて水浴します。その時、一人の羽衣を盗みなさい。そうすれば、その天女があなたの妻になりますよ。」

牛郎は、牛の助言どおりに某月某日の日に水辺へ行ってみたところ、川辺で水浴をしている美しい7人の女性がいました。

この7人の女性は、天で暮らしている天女達で、人と神様との恋を禁じた天の女帝である王母娘娘(おうぼにゃんにゃん)の孫娘達でした。

牛郎は、悪いと思いながらも一人の羽衣を盗んで隠し、天へ帰れなくなった織女(しょくじょ)とやがて結婚することになりました。

織姫と結婚し、一男一女の子どもにも恵まれ幸せな日々を送っていた牛郎でしたが、ある日のこと牛が言いました。

「私はもうすぐ死が訪れます。私が死んだあと、私の皮をとり保存しておきなさい。きっとあなたの役にたつ時がくるでしょう。」

誠実で優しい牛郎との生活は楽しく、幸せだった織女でしたが、このことを知った王母娘娘が天兵を遣わし、織女を天界へと連れ帰ってしまいました。

牛郎は、前に牛の言い残した言葉を思い出し、とっておいた牛の皮を羽織ると、子どもたちを連れて織姫を追いかけました。

牛の皮を羽織ると天へと昇ることができ、追いつくまであと一歩というところでしたが、織女と会わせたくない王母娘娘は、頭のカンザシを抜いて牛郎の前にすっと線を描くと、目の前に天の川が現れました。

天の川はとても大きく、決して渡ることはできなかったため、天の川を前にして牛郎と子どもたちは泣き崩れることしかできませんでした。

しかし、この様子を見ていた王母娘娘は、二人の間に深い愛情を感じ、1年に1度だけ会うことを許し、七夕にカササギの橋をかけたと言われています。

ちなみに、この「牛郎型」の物語にもいくつかのパターンがあるようです。

織姫と彦星の関係

織姫と彦星というと、恋人同士というイメージが強いですが、「七夕物語(織姫と彦星)」の物語から分かるように、二人は『夫婦の関係』であることが分かりました。

また、織姫と彦星は実際の星に例えられているのですが、何という星かご存知でしょうか。

織姫と彦星に例えられる星は?

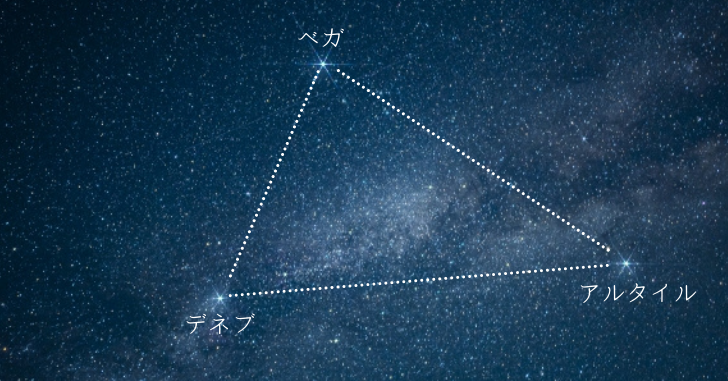

織姫に例えられている星は、「こと座」の一等星である『ベガ』、

彦星に例えられている星は、「わし座」の一等星である『アルタイル』という星です。

ちなみに漢名(中国名)では、ベガは「織女星(しょくじょせい)」、アルタイルは「牽牛星(けんぎゅうせい)」と言います。

一等星というのは、1.5等級以上のひときわ明るく輝く星のことで、全天(地球から見渡せる範囲の空)には21個存在しています。

七夕の夜には、東の空に「ベガ」・「アルタイル」見つけることができますが、はくちょう座の一等星である「デネブ」も東の空に見ることができ、この3つの星を頂点にして線で結ぶと、『夏の大三角形』と呼ばれる三角形になります。

ちなみに、はくちょう座がちょうど天の川にかかるように位置することから、はくちょう座は織姫と彦星に登場するカササギに例えられることもあり、はくちょう座の羽の部分が橋だとされているようです。

織姫(ベガ)と彦星(アルタイル)の距離はどれくらいある?

織姫と彦星の星である「ベガ」と「アルタイル」は、ちょうど天の川を挟むように位置しており、この2つの星の距離はおよそ『15光年』と言われています。

光年(こうねん)というのは、宇宙で一番速度が速いとされる光が1年で進む距離を表したもので、15光年というのは、『光が15年で到達する距離』ということになります。

光の速さは、秒速約30万kmと言われており、これは1秒間で地球を約7周半できる速さです。

1光年はkmで表すと、約9兆5千億kmという換算になるため、織姫(ベガ)から彦星(アルタイル)までの距離である15光年は、『約142兆5千億km』となります。

織姫と彦星が同時に光の速さで移動したとしても、二人が出会うには約7年半かかってしまう距離となりますので、神様に瞬間移動でもしてもらわなければ1年に1度も会えないほど2つの星は離れているのです。

天の川(あまのがわ)とは何?

天の川というのは、『帯状(おびじょう)に輝く無数の星の集まり(天体)』のことを言います。

日本では、夏と冬に見ることができますが、冬の天の川は夏に見える天の川に比べて光が弱いため、見つけることが難しいようです。

私達が見ている天の川は、「天の川銀河(あまのがわぎんが)」と呼ばれる渦巻状をした銀河のほんの一部で、地球は天の川銀河の中に存在しています。

本来は渦巻状をしている銀河を、銀河の中の地球から見ると川のように見えるわけですね。

天の川銀河には、およそ1000億個の星があると言われており、銀河の中心には超大質量ブラックホールがあると考えられています。

七夕の由来は?

七夕には、『7月7日の夕べ(夜)』という意味があり、七夕の風習は、次の3つの風習が合わさって生まれたものとされています。

- 中国から伝わった牛郎と織女の「七夕伝説」

- 中国から伝わった「乞巧奠(きこうでん)」と呼ばれる風習

- 元から日本に存在した「棚機つ女(たなばたつめ)」の風習

中国から伝わった「乞巧奠(きこうでん)」とは?

「乞巧奠(きこうでん)」という風習は、「乞巧祭会(きっこうさいえ)」とも呼ばれていますが、7月7日の夜に、手芸の神様とされる織女に『女性たちが手芸上達を願う星祭りの行事』です。

奈良時代に日本に伝わり、宮中や貴族の行事として行われるようになった「乞巧奠」は、織姫と彦星の再会を願って星を眺めたり、詩歌を詠んだりして女性たちが織姫に手芸の上達を願うとても優雅な風習であったと言われています。

宮中では、清涼殿(せいりょうでん)の庭に机を並べて作った祭壇を用意し、5色の糸をより合わせ、それを通した金銀の針7本をヒサギの葉に刺したものを、果物などのお供え物と一緒に神様に捧げていたそうです。

「棚機津女(たなばたつめ)」の行事とは

中国から「乞巧奠」や「七夕伝説」が伝わる以前から、日本には祖先の霊や神様を祀(まつ)る「棚機津女(たなばたつめ)」と呼ばれる風習があったと言われています。

「棚機津女」の風習に関しては諸説あり、起源は定かではありませんが、「棚機津女」というのは、『機を織りながら神様を待つ女性』のことで、祖先の霊や神様をお祀りするため、7月6日から7月7日にかけて水辺の機屋(はたや)に籠(こ)もって身を清めた女性達が機織りをし、作った布をお供えする風習であったと言われています。

この元々日本にあった水辺で機織りをする「棚機津女」が、中国の七夕伝説に登場する天の川のほとりで機織りをする織姫の姿と重なったことで、次第に「七夕伝説」と「乞巧奠」の風習が合わさっていったと考えられています。

「棚機津女」はお盆の行事

ちなみに、旧暦の7月7日は、現在の8月20日頃でお盆の時期にあたることから、もともと七夕は『お盆の行事』であり、「棚機津女」は『祖先の霊や神様に収穫の感謝と豊作を祈る行事』であったと言われています。

また、神様が帰るとされる7月7日に※禊(みそぎ)をすると、神様が一緒に災いを持ち帰ってくれると言われていたそうです。

※禊とは、水で身を清める水浴の儀式のことを言います。

ところで、なぜ「棚機津女」に「棚(たな)」という言葉がついているのかについては様々な説があり、下記のような説が言われています。

- 精霊棚と呼ばれるお供え物を置く台に織った布を置いていたから

- 水辺に懸造(かけづく)りをした棚を作り、そこで女性達が機を織っていたから

- 「棚機(たなばた)」という名の織り機であったから

また、「棚機津女」は、「棚機つ女」とひらがなで「つ」と書かれることもあり、「津(つ)」という言葉は現在の言葉でいう格助詞の「の」を表す言葉ですので、「機織りの女」という意味になります。

現在は、梅雨の時期で雨の確立の高い7月7日の七夕ですが、本来の時期である8月20日頃は梅雨も完全に明けていますので、天の川を拝める確立も高かったことでしょう。

ちなみに、旧暦の七夕を現在の暦にあてはめて考えると、

【2022年(令和4年)】の七夕は『8月4日(木)』です。

七夕を「たなばた」と読むのはなぜ?語源は?

もともと七夕は、『七夕の節句(しちせきのせっく)』と呼ばれ、「五節句(ごせっく)」の一つとされていました。

五節句というのは、季節の節目に行われていた『5つの年中行事』のことで、下記の5つの節句のことです。

- 1月7日の「人日の節句(じんじつのせっく)」

- 3月3日の「上巳の節句(じょうしのせっく)」

- 5月5日の「端午の節句(たんごのせっく)」

- 7月7日の「七夕の節句(しちせきのせっく)」

- 9月9日の「重陽の節句(ちょうようのせっく)」

江戸幕府の時代には、五節句は祝日とされていましたが、新暦となった際に廃止となり、現在では「端午の節句」だけが「こどもの日」と名称を変えて祝日として残っています。

7月7日の「七夕の節句」には、七夕の由来で紹介した「棚機津女」の風習があったことから、古くは「棚機(たなばた)」と言われていたものが、次第に「七夕(しちせき)」を「たなばた」と読むようになっていったのではと考えられています。

七夕の節句の行事食とは

それぞれの節句には「行事食」を食べて『邪気を払い、無病息災を願う』風習があり、七夕には「そうめん」を食べる風習があります。

元々七夕には、中国から伝わった「索餅(さくべい)」という米粉と小麦粉を使い、縄状により合わせたお菓子が食べられていたようです。

その後、索餅を元に「そうめん」が作られるようになると、江戸時代には「そうめん」を行事食として食べるようになったと言われています。

索餅からそうめんへと行事食が変わった理由としては、下記の説がありあます。

- そうめんで天の川を見立てているという説

- そうめんで織り糸を表現し、織物の上達を祈願しているという説

ちなみに、現在「索餅」は、「しんこ(新粉)」と呼ばれる団子菓子に形を変え、奈良県を中心とした関西地方に残っています。

七夕に願い事を書いて笹の葉に飾るのはなぜ?

七夕と言えば、短冊(たんざく)に願い事を書いて笹(ささ)の葉に飾る風習がありますが、これは平安時代の貴族の間で行われていた『梶(カジ)の葉に和歌を書いてお供えし、川に流す風習』から由来していると言われています。

当初は梶の葉に願い事が書かれていた

元々、手芸の上達を願う日として中国から伝わった「乞巧奠(きこうでん)」の風習ですが、貴族の間では、神聖な植物とされ和紙の原料ともなっていた『梶の葉』に恋などの願いを込めた和歌を書く風習がありました。

そして、その梶の葉を川に流すことで「天の川を渡る舟の舵(かじ)となって願いが叶う」とされていたそうです。

また、織物の上達だけでなく、詩歌や書道などの技芸上達も願われていたようで、江戸時代に五節句の一つとして制定されてからは一般庶民の間にも広がり、習い事の上達なども願われるようになったと言われています。

ちなみに、里芋の葉に溜まった清らかな夜露は、天の川の水と考えられたことから、里芋の葉の夜露で墨をすり、その墨を使って文字を書くと、「字が上達する」と言われていたそうです。

短冊に願い事が書かれるようになったのは江戸時代から

短冊に願い事が書かれるようになったのは江戸時代からと言われていて、願い事を書いた短冊を笹に飾るのは日本独自の文化とされています。

貴族の間では、梶の葉に願い事を書き、竹竿の先に5色の糸をかけたものを祀っていたそうですが、庶民にとって糸は高価であったため、5色の紙を飾るようになり、次第にその紙に願い事が書かれるようになったと言われています。

ちなみに、竹竿にかけられた5色の糸は「願いの糸」と呼ばれ、願いを込めて織姫と彦星の星にお供えされたものであったそうです。

笹(ささ)の葉に短冊を飾る理由

七夕には、笹に短冊や七夕飾りを吊るす風習がありますが、これは笹(竹)が神が宿ると言われる『神聖な植物』とされていたことや、『葉に抗菌作用があった』ことが理由とされています。

笹などの冬でも枯れることのない常緑植物は、生命力の象徴とされ、特に笹は中が空洞になっていることから、神様が宿る依代(よりしろ)と考えられていました。

加えて、風が吹いた時に鳴る笹の葉の「サラサラ」という音が神様を招き、天まで高くまっすぐ伸びる竹が「願いを星まで届けてくれる」と考えられたことで、七夕に笹が用いられるようになったと言われています。

また、笹の葉には殺菌作用があったため、防腐用としてお供え物の下に笹の葉を敷いたり、「厄除けの力がある」として神事にはよく用いられたりしていたそうです。

ちなみに五節句として祝われていた時代には、笹を屋根の上に飾る風習があり、天に近いほど願いが叶うとされていたそうです。

5色の短冊の意味

日本古来の短冊には、「青(緑)・赤・黃・白・黒(紫)」の5色の色が用いられているのですが、これは中国の「五行思想(ごぎょうしそう)」と儒教の「五常(ごじょう)」が元となっています。

【五行思想】

五行思想は、この世の全てのものは「木・火・土・金・水」の性質を持っているという考えのことで、それぞれには色があてはめられており、

「木=青(緑)/火=赤/土=黄/金=白/水=黒」になります。

また、色には方角の意味もあり、

「青(緑)=東/赤=南/黃=中央/白=西/黒=北」を表しており、あらゆる方向から災いを守ると言われています。

日本では、黒は縁起が悪い色とされていたことから、高貴な色とされる「紫」が用いられるそうです。

また、昔は緑色のことを「あお」と読んでいたので、緑色が用いられることもあるようですよ。

【五常(五徳)】

五常(五徳)は、儒教における5つの徳のことを言います。

五徳はそれぞれ「青=仁/赤=礼/黃=信/白=義/黒=智」というように五行思想と対応しており、それぞれに意味があります。

| 五行 | 色(方角) | 五常(五徳) |

| 木 | 青(東) | 仁 人を思い愛する心・人間的魅力の向上 |

| 火 | 赤(南) | 礼 親や祖先への感謝 |

| 土 | 黃(中央) | 信 信頼の心・友人、知人を大切にする気持ち |

| 金 | 白(西) | 義 義務や決まりを守る心 |

| 水 | 黒(北) | 智 知恵・学びの向上 |

ちなみに、短冊に願い事を書く際には、短冊の色に合った願い事をすると良いと言われています。

また、「~になりますように…」という書き方ではなく、「~する」といった断定的な書き方をした方が願いが叶うそうです。

【願い事の例】

| 短冊 | 書くと良い内容 | 願い事の例 |

| 青(緑) | 自分自身の成長や恋愛・結婚に関する願い事 | 「人に親切にする」・「野菜を残さず食べる」 |

| 赤 | 親族や健康に関する願い事 | 「家族が皆健康に過ごす」・「お母さん・お父さんいつもありがとう」 |

| 黃 | 金運や友人・知人に関する願い事 | 「宝くじが当たる」・「友達と仲良くする」 |

| 白 | 目標や決まりごとに関する願い事 | 「ダイエットする」・「忘れ物をしない」 |

| 黒(紫) | 学業や仕事の向上に関する願い事 | 「資格に合格する」・「テストで100点をとる」 |

ちなみに、現在は様々な色の短冊がありますが、恋愛に関するお願い事には「桃色」の短冊が一番良いと言われています。

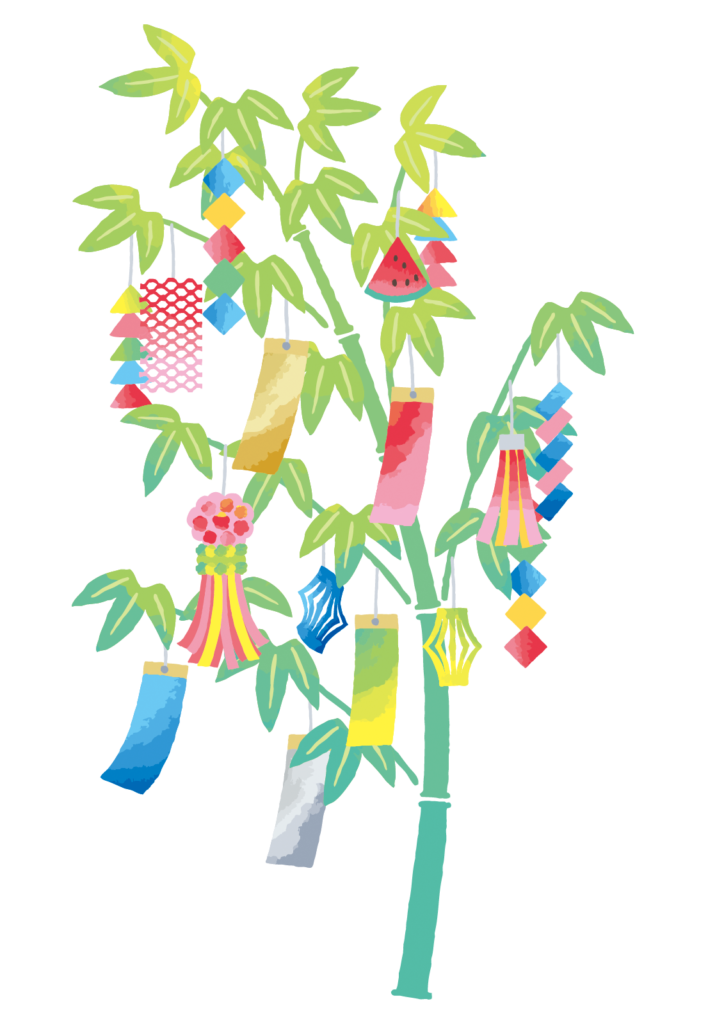

七夕飾り(笹飾り)の意味

短冊意外にも、様々な七夕飾り(笹飾り)が一緒に飾られていますが、その飾り一つ一つに意味があると言われていますので、ご紹介します。

①短冊(たんざく)

「短冊」は、願い事を書く紙の飾りのことを言いますが、江戸時代では主に『書道や学問の上達』が願われていたそうです。

②吹流し(ふきながし)

「吹流し」は、丸い輪にヒラヒラとした細長い紙が付けられた織姫の糸を模した飾りのことを言い、『機織りの上達』を願う意味があります。

また、『魔除け』としての役割もあると言われています。

③紙衣(かみころも・かみこ)

「紙衣」は、紙で作った着物の形をした飾りのことを言い、『裁縫(さいほう)の上達』を願う意味があります。

また、「紙衣」は人の形をしていることから、『災いを人形に移す役割』もあると言われています。

④折り鶴(おりづる)

「折り鶴」は、紙で折った鶴の飾りのことを言い、『長寿』を願う意味があります。

「鶴は千年亀は万年」という言葉がありますが、この言葉は中国の神話から生まれた言葉で、寿命が長いことをお祝いする言葉になります。

実際の鶴の寿命は野生で20年~30年と言われていますので、人間と比べると短い印象を持ってしまいますが、鳥の中では寿命が長く、神話の中で、不老不死とされる仙人が鶴に乗って移動していたことから、長寿の縁起物と考えられたそうです。

ちなみに折り鶴は、家庭の中で一番年長者の歳の数だけ折ると良いと言われています。

⑤巾着(きんちゃく)

「巾着」は、昔の人のお財布を模して紙で作った袋型の飾りのことを言い、『金運上昇・商売繁盛・貯蓄』といったお金に関することを願う意味があります。

巾着の形は様々ありますが、袋の口はしっかりと閉じられており、「倹約を戒める」意味が込められているそうです。

⑥網飾り(あみかざり)・投網(とあみ)

「網飾り」は、「投網」と呼ばれる形のものもありますが、紙を網目状になるように切って魚を捕る網を模した飾りのことを言い、『豊漁』を願う意味があります。

また、『幸せを絡(から)め取る』という意味もあるようです。

⑦屑籠(くずかご)

「屑籠」は、七夕飾りを作る際に出た紙くずを、投網の中に入れて袋のようにして閉じた飾りのことを言い、「物を粗末にすることなく役立てる」という意味で、『倹約と清潔(整理整頓)』を願う意味があります。

⑧輪飾り(わかざり)

「輪飾り」は、紙で輪を作り、それを繋げた飾りのことを言い、星の連なりを表し、「天の川を表したもの」とされています。

また、『夢の輪が繋がり、願いが叶いますように』との意味もこめられているそうです。

ちなみに、青(緑)・赤・黃・白・黒(紫)の5色を使って輪飾りを作ると、『魔除け』の効果があると言われています。

⑨菱飾り(ひしかざり)・(四角つなぎ・三角つなぎ)

「菱飾り」は、菱形(ひしがた)に切った紙を張り合わせて作った飾りのことで、三角に切って繋げたものもありますが、こちらも「天の川を表したもの」とされています。

また、四角や三角は布を表し、『手芸の上達』を願う意味もあると言われています。

⑩提灯(ちょうちん)

「提灯」は、明かりを灯した筒状の入れ物である提灯を、紙で模して作った飾りのことで、『皆の願いや心を明るく照らしてほしい』という願いが込められています。

⑪すいか(食べ物)・貝殻

「すいか」や「なす」といった食べ物を模して作った飾りは、『豊作』を願う意味があります。

また、貝殻や魚を模した飾りもあり、『魚や貝などの海の恵みをたくさん得られますように』との願いが込められているそうです。

まとめ:織姫はベガ、彦星はアルタイルの星であり二人は夫婦とされている

- 日本の「七夕物語(織姫と彦星)」は、奈良時代に中国から伝わった「牛郎織女」の七夕伝説がそのまま伝承されてきたもの

- 織姫と彦星が七夕の夜にだけしか会えないのは、恋にうつつをぬかし仕事をおろそかにして神様を怒らせてしまったことが理由とされる(日本)

- ベガ(織姫星)とアルタイル(牽牛星)までの距離は15光年(約142兆5千億km)

- 七夕は、日本の「棚機津女」の風習と中国の「七夕伝説」・「乞巧奠(きこうでん)」の風習が合わさって生まれたとされている

- 当初は梶の葉に和歌や願い事が書かれていたが、江戸時代になり短冊に願い事が書かれるようになった

- 短冊は色によって意味が異なるため、願いに合わせた短冊を選ぶことが望ましい

いかがでしたでしょうか。

織姫と彦星の物語は千年以上も前に中国から伝えられ日本で伝承されてきた物語であり、梶の葉に和歌を書いて吊るしたことが、短冊に願い事を書く風習の由来ということが分かりました。

江戸時代に七夕の節句が制定されてからは、全国的に七夕祭りが開催されるようになり、盛大にお祝いされていたようですが、五節句が廃止となってからは次第に衰退していくこととなったようです。

しかし、昭和に入ると、宮城県仙台市の商人達の間で七夕祭りを再び復活させる活動が行われることとなり、戦後には仙台市をあげて行うイベントにまで成長することとなったと言われています。

現在では、宮城県仙台市の「仙台七夕まつり」・神奈川県平塚市の「湘南ひらつか七夕まつり」・愛知県安城市の「安城七夕まつり」が『日本三大七夕まつり』として有名で、愛知県一宮市の「おりもの感謝祭一宮七夕まつり」も安城市を超えるほどの観光客が集まるそうです。

ここまでご覧いただき、ありがとうございました。